「ぼくがヨーロッパで見たのは、そこにいる誰もが “思い想いの豊かさ” を享受している風景でした。それが実現できるような、”開かれた場所” をこの長屋で実現したいんです」。

そう語るのは、国立 京都工芸繊維大学の大学院生・柳沢大地さんだ。柳沢さんはいま、京都・三条の腐朽した長屋の改修・活用に名乗りを挙げ、クラウドファウンディングを企画している。その場所に作ろうとしているのは「地域に開かれた工作室」だ。

「地域に開かれた工作室」とはどんな場所なのか。また、このプロジェクトはどんなきっかけで生まれ、どんな経緯を歩んでいるのか。そして、どんな想いが柳沢さんを動かしているのか。その内に秘めたものを伺った。

柳沢大地

長野県松本市出身。1997年生まれ。千葉大学工学部建築学科を卒業。大学では「歴史的建造物の調査・修復・保存」などを研究。現在は京都工芸繊維大学の大学院1年生。

また、商品化を前提にしたプロダクト等を募集する「第13回 シヤチハタ・ニュープロダクト・デザイン・コンペティション(SNDC)」に同期の石川草太と応募。約1,300点もの応募作品のグランプリを受賞している(→ SNDCインタビュー)。

腐朽した長屋の再生・活用。スタートは個人的な小さな計画だった

京都市中京区・三条大橋

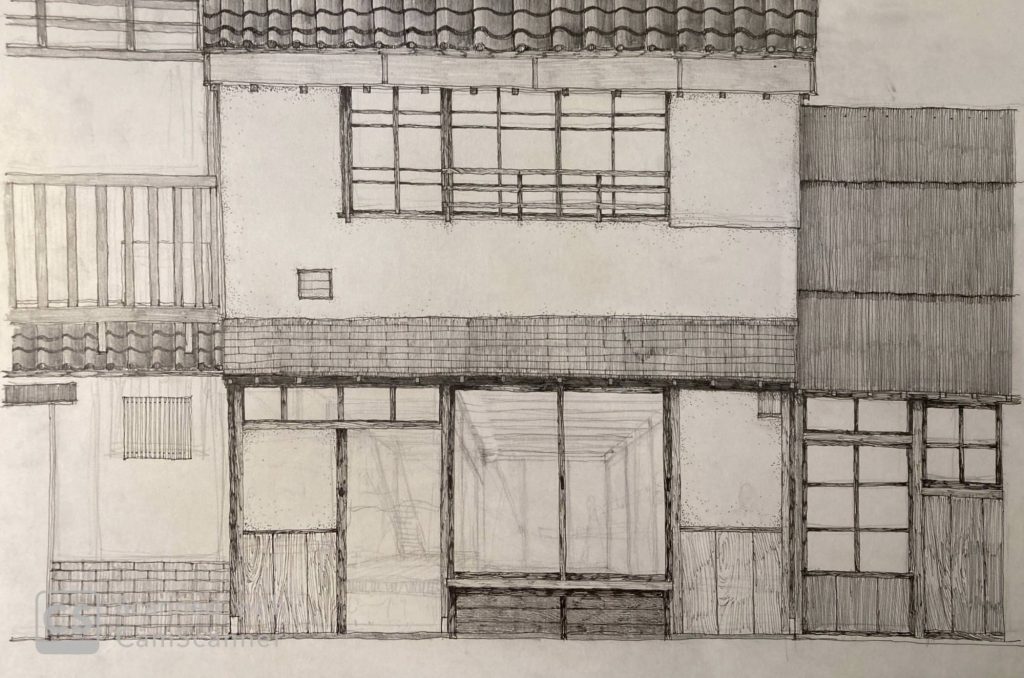

京都市のランドマークのひとつ「三条大橋」から徒歩5分ほど。知らなければ見過ごしてしまうような細路地の奥。まるで隠れ家のような空間で柳沢さんたちのプロジェクトは進行している。推定築100年、老朽化した長屋を基礎から改修し、新しい地域交流の場をつくろうとしているのだ。

左右2軒ずつ、4軒の長屋が佇む路地奥

かつて庶民の生活の中心であった長屋は、どこか素朴で親しみやすい雰囲気をいまに残している。そんな長屋特有のよさを壊さないように改修し、未来に建物を残していきたい。そう柳沢さんは語る。

「改修には、既存の構造をできる限り大切に残しながら改修を行う、伝統的な構法を使っています。たとえば、腐ってしまった柱の補強には、木と木を直列につなぐ『腰掛け鎌継ぎ』という構法を用いています。このような技術は専門家の方々にご協力のもと、学ばせていただきながらプロジェクトを進めています。」

「腰掛け鎌継ぎ」により補修した柱。釘やビスなどは一切使用していない

しかし実のところ、最初はいま計画しているような大掛かりな改修工事は予定していなかったという。

「もともとは、内装を自分好みにDIYするだけのつもりでした。自分の居住スペースにギャラリー併設するくらいの予定だったのです。大学時代、古い建物の保存活動に参加していたこともあり、『自分で古民家を好きなように改修して住んでみたい』という想いがありました。」

しかし、いざ空き家探しをはじめてみると、計画は出鼻から挫かれた。

「そもそも、自由に改修できる物件が見つからなかったんです。大きな検索サイトに載っている空き家はどこも『原状回復義務』があり、DIYは制限されています。そんな中で偶然見つけたのが『空き家バンク京都』さんです。投稿を見て、『ここならもしかして……』と思い、代表の鈴木さんに電話しました。」

挫折の連続からのスタート。助けられたのは想いを持った人たちとの出会い

鈴木とは想いが重なるのを感じ、すぐに意気投合したと、柳沢さんは話す。

「鈴木さんは『京都の風情ある古民家をちゃんと再生利用してあげたい』という想いを持って活動されている方でした。さらには、『空き家で何か新しくチャレンジしたいと思っている人を応援するような仕事がしたい』とも語っていました。

話は盛り上がり、内見したその場でこの長屋を借りることに決めました。鈴木さんが『自分が思う通りに、好きなように改修してほしい。家賃も改修が終わって活用しはじめてからで大丈夫だよ』と言ってくださったのも、大変ありがたかったです。」

柳沢さんが借りた長屋。改修工事を始める前の様子

しかし物件が決まったあとも、思うように事は進まなかった。いざ壁や畳を剥がしてみると、柱が何本も腐っていたのだ。建物の状態を見ていただいた京都建物安全管理協会の見解は、「すぐにでも改修しないと、倒壊の恐れもある」とのことだった。

「正直、ここまで状態が悪いとは思っていなかったです。いくら建築を学んできたとはいえさすがにどうしようもなく、当初は途方に暮れるしかなかったです……。」

腐っていた部分を取り除いた柱の様子。地面に到達していないことがわかる

状況を変えるきっかけとなったのは、同じ路地奥で別の長屋改修を進めている人たちだった。この路地裏では現在、柳沢さんも含めて4軒の長屋改修が同時期に進んでいる。

「お隣の長屋では、二条で町屋カフェ『まつは』を経営されている西村さんが、母校である京都建築専門学校の校長・佐野先生や専門学生さんたちとともにシェキッチンへと改修工事を行っていました。

路地をはさんだ向かい側も、1軒はカフェに、もう1軒は京都芸術大学の学生さんがアートギャラリーに改修しています。

西村さんや佐野先生、改修にあたっていた学生の皆さん、さらに久保工務店の棟梁・久保亮太さんなど、路地奥のスペースに交流の輪が広がっていきました。」

三条の路地奥に広がるコミュニティ

多くの人たちとの出会いの中で生まれた思考の変化。周りを巻き込んで大きなプロジェクトへ

同じ場所で、同じ時期に、自分と同じように長屋改修に取り組む人たちとの交流。それぞれ目指すものは違っていても、そこに集まった人たちはみな同じように「京都の歴史ある長屋・町屋を再生したい」という想いを持って動いている。そのような環境の中で、柳沢さんは「自分の考えにも変化が生まれた」と話す。

「はじめはひとりで始めたこの改修も、いまやぼくひとりの力では実現し得ないものになっています。佐野先生や久保棟梁のご協力のおかげで改修の方針が立ち、さらには学生のみなさんが作業を手伝ってくださるようになりました。みなさんのおかげで、ぼくのプロジェクトはいま前進できています。」

協力して下さっている学生たちとの一枚

「だから、この路地奥で生まれたこのコミュニティ、この場所の雰囲気を改修後も残していきたいと思ったんです。そのために最適な場所へ、この長屋を活用したい。」

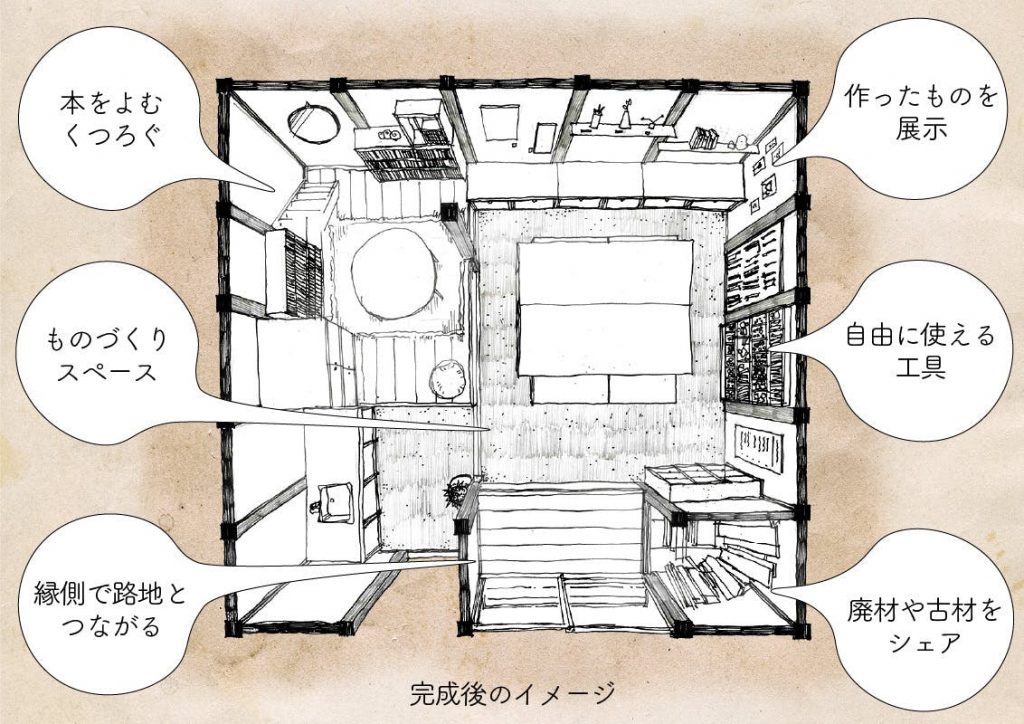

そんな考えの変化から生まれたのが、「誰でも自由な使い方ができる、地域に開かれたシェア工作室」というアイデアだ。

完成予想図

シェア工作室は柳沢さんの創作スペースになると同時に、地域交流の場でもあり、ふと訪れた誰かのための場所でもあるという。柳沢さんは次のように語っている。

「例えるなら『原っぱ』のような場所です。原っぱには絵を描いてる人もいるし、昼寝してる人もいるし、サッカーして遊ぶ子供たちもいる。そんな、自由な使い方ができる寛容な場所を作りたいと思ったんです。」

柳沢さんの心に残る原風景。ヨーロッパ一人旅で感じたもの

原っぱのような場所。その言葉の奥にあるものを、柳沢さんは次のように語る。

「ぼくは19歳のとき、1ヶ月のヨーロッパ一人旅をしました。バックパックひとつ背負って格安宿を回ったり、ときには野宿したりするような貧乏旅行でした。でも、その旅はぼくにとってかけがえのない原風景となっています。

この旅の中で、ぼくはパリやジュネーブ、バルセロナ、ミラノなどさまざま場所を周りました。そこでぼくが目にしたのは、のびのびとしていて、自由に暮らす人たちの姿です。

路上で好き勝手にギターを弾いている人がいれば、それに合わせて踊り出す人がいる。川縁で昼寝をする人もいるし、いろんな人たちが自由に出入りする教会。言うならば、“人々が街に住んでいる”ような風景です。そして、それらがすべて“いたって普通なこと”として受け入れられていたんです。これは、日本で生まれ育ったぼくにとって、衝撃的なことでした。」

フランス・パリの公園で撮った一枚

日本の都市は便利だし、経済的にはとても豊かだ。それなのに、どこか息苦しさを感じることはないだろうか。「日本の公共の場は、どこにいても常に誰かの目があって、“誰かに決められた見えないルール” に縛られている」ような感覚があると、柳沢さんは語る。

「ぼくがヨーロッパで目にしたのは、もっと自由で寛容で、人々が “思い想いの豊かさを享受した風景” だったんです。そんな場所を、そんな環境を、日本の中につくっていきたいんです。」

フランス・リオンの街で描いたスケッチ

豊かさを育むのは「主体性」と「ゆるやかな繋がり」。工作室に込めた想い。

どんな人も自由に使える、寛容な空間。しかしなぜ「工作室」にしたのだろうか。

「”自由な場所”って、実は誰にでも優しいわけではないと思うんです。学校や会社といった組織の中で生活し、娯楽にもまったく不自由しない日本の都市で育った大人たちにとって、いきなり『さあここでは何をしてもいいですよ。自由に好きなことをしてください!』と言われても困ってしまう方が多いのではないでしょうか。常にやるべきことが与えられ、どこかに行けばサービスを受けることが当たり前となり、主体性が失われてしまっているように感じるんです。

“ぼくはこれを作りたい”、“私は本を読みたい”、“俺はいま昼寝がしたいんだ”、“ぼくはいま手がけている仕事をどんどん進めたい!”

本当は、誰しも胸の中にこのような気持ちを持っているはずです。だって、子供の頃は誰しも普通に表現できていたはずですから。いま自分が何をしたいのかちゃんと感じとって、それを実行する「主体性」が、自由を楽しむためには必要なんだと思います。」

しかし……。柳沢さんは続けます。

「でも、それだけだと楽しみを長続きさせるのは難しいかもしれません。それだけだと、やっぱり孤独なんです。

ぼくは、『ものづくりを介した間接的なコミュニケーション』に救われました。自分の描いた絵を見知らぬ誰かがほめてくれたり、会ったこともない人が作った音楽に深く感動したり。あるいは、誰かと一緒にひとつの作品を作り上げる経験とか。

ものづくりって、『循環』を生み出す行為なんです。自分が作ったものが、誰かに届いて何らかの価値を与える。その中で人と人のゆるやかな繋がり、コミュニケーションが発生する。そんな体験を通して、社会全体の循環構造が学べ、主体性も育ちます。

そんな、人と人とのゆるやかな繋がり、小さな循環が生まれる場所に、このシェア工作室を育てていきたいと思っています。」

柳沢さんがその先に見るもの

「この工作室は、ふだんぼくが家具を作ったり、絵を描いたりする場所になりますし、近隣の人が壊れてしまったものを直しにきたり、子供たちが工作で遊びにきたりする場所になります。それと同時に、作家や学生が作品制作をしにくる場所でもあるし、誰かがちょっと立ち寄って読書や勉強をする場所であってもいいと思うんです。」

完成後のイメージ

「そうやって、多様なバックグラウンド、さまざまな考えをもった人たちが同じ空間を共有しつつ、それぞれに主体性を持って行動する。その中で自然にコミュニケーションが生まれる。そんな状態が、ぼくがこの場所で作りたい理想の風景です。そうなれば、この工作室は芸術・創作の場であると同時に、生活の場にもなります。生活と芸術の境目があいまいになるんです。

ぼくは、なんとなく美術や芸術が世間の中で特別視されすぎているなと思うことがあります。芸術って本来はすごく身近で、誰にでもひらかれた行為だとぼくは思っています。誰しもが創作者だし、アーティストなんです。もっともっと芸術を身近なものに感じて、社会の中に、衣食住の中に溶け込んでくれたらと思っていますし、自分自身もそんな社会に少しでも近づけられるようなことをしていきたいです。」

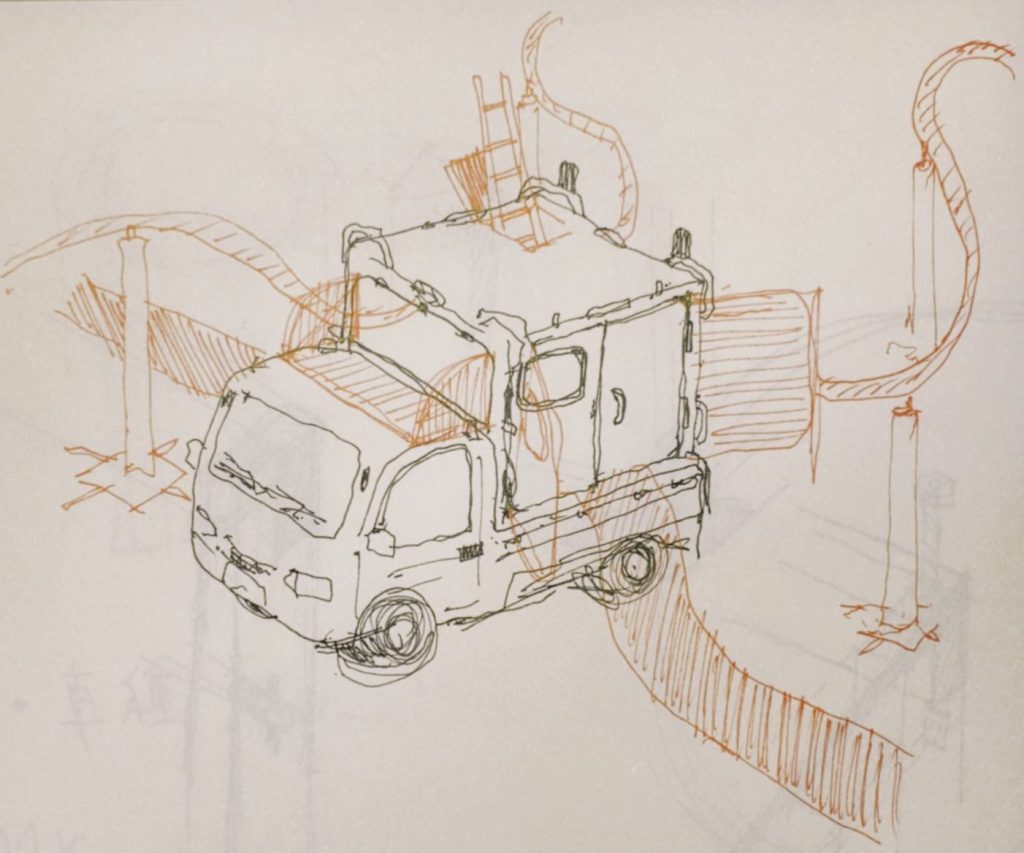

このように語る柳沢さんはいま、地元・長野県松本市でも同時進行で別のプロジェクトを進めている。空き地や駐車場など、どこでも「その空間が舞台」となって、演者と観客が近い距離で触れ合えるような「移動式劇場」という、実験的な試みだ。演劇ユニットmizhenと共同でプロジェクトが進行している。

考案中の移動式劇場のスケッチ

「この移動式劇場も今回のシェア工作室も、ひとつのきっかけに過ぎません。まずは自分のできる範囲から、芸術やものづくりと人々の生活を近づける活動をしていきたい。そして“人々が持つ思い想いの豊かさが広がる場所”をつくる活動を続け、広めていきたいと思います。」

生活と芸術の距離を近づける。ひとりひとりが主体的に、それぞれの豊かさを持って過ごせる空間づくり、社会づくり。柳沢さんのビジョンはとてつもなく大きい。だからこそ「ひとつひとつ、いま自分ができることをやっていきたい。そして、自分ひとりでできることなんて限られているから、その輪を少しずつ広げていきたい」と、柳沢さんは語る。

「今回の改修も、ぼくひとりの力では諦めるしかありませんでした。しかし、想いが重なる人たちがいてくれたおかげでいま、プロジェクトは進められています。

今回クラウドファウンディングをすることにしたのも、ぼくたちの想いに共感してくださる方と繋がりを持ち、一緒にこの長屋改修を進めるメンバーになっていただきたいと感じたことが大きな理由です。何かぼくたちと想いが重なる部分があれば、ご協力いただけるとたいへん嬉しいです!」

このプロジェクトをはじめ、4軒の改修が計画通りに進めば、シェア工作室・アートギャラリー・シェアキッチン・カフェが同じ空間に集まることになる。アートに携わる人はもちろん、京都を訪れる人にとっても三条の隠れ家スポットとして面白い場所になるだろう。

歴史ある長屋が次世代を担う若者たちの手で蘇り、活用され、古きよさを残しながら未来へと発展していく。このプロジェクトが空き家活用のモデルケースとなり、あとに続く若者たちを勇気づける成功例になってくれたら。そう願わずにいられない。

― 取材・文 : 充紀(ライター/空き家バンク京都アンバサダー)